無言館の扉を開けて戦没画学生の残した絵に出会う

太平洋戦争に散った画学生たちの残した数々の絵。

それらを展示している美術館が信州上田にある事は以前から知っていました。

なかなか行くことが出来ないでいましたが、夏も終わる頃に念願が叶いました。

休日の朝、上信越道のインターを降り、色づき始めた田園地帯を抜けると、やや小高い丘の上に無言館が見えて来ます。

クルマを停めて無言館への森の中を歩きます。

緑の木々の間を抜ける爽やかな風が心地よく感じます。

無言館と聞いてとても質素な美術館と思っていました。

実際に目にすると、小さな建物ですがコンクリートの打放しにモダンな印象を受けます。

エントランスの両袖にある小さな木の扉を開けて入ってみると、いきなり展示されている絵に出会います。

受付もなく、あっという間に戦没画学生の絵の集まりの中に自身が入り込んでしまったような感じがします。

出会いがしらと言っても良いくらいに目に飛び込んで来たのは若い女性の裸婦像です。

その聡明そうな横顔が印象的な女性と向き合うようにこの絵を描いた画学生の自画像があります。

添えられた説明文には、

日高泰典 昭和16年12月東京美術学校油画科卒業

1918年 鹿児島県に生まれる。

1945年 フィリピン・ルソン島において戦死。

享年27歳。

出征する寸暇を惜しんで描かれたこの裸婦像は恋人であったことが記されていました。

「生きて帰って来たら必ずこの絵の続きを描くから・・」

そう言い残し、恋人を残して戦地へ赴かねばならぬ不条理な想いや、戦場で死を受け入れねばならなかった際の、さぞかし無念であっただろう気持ちに思いを馳せてしまいます。

無言館の中ほどに、『静子像』とタイトルされた油彩画と裸婦のデッサン画が並んでいます。

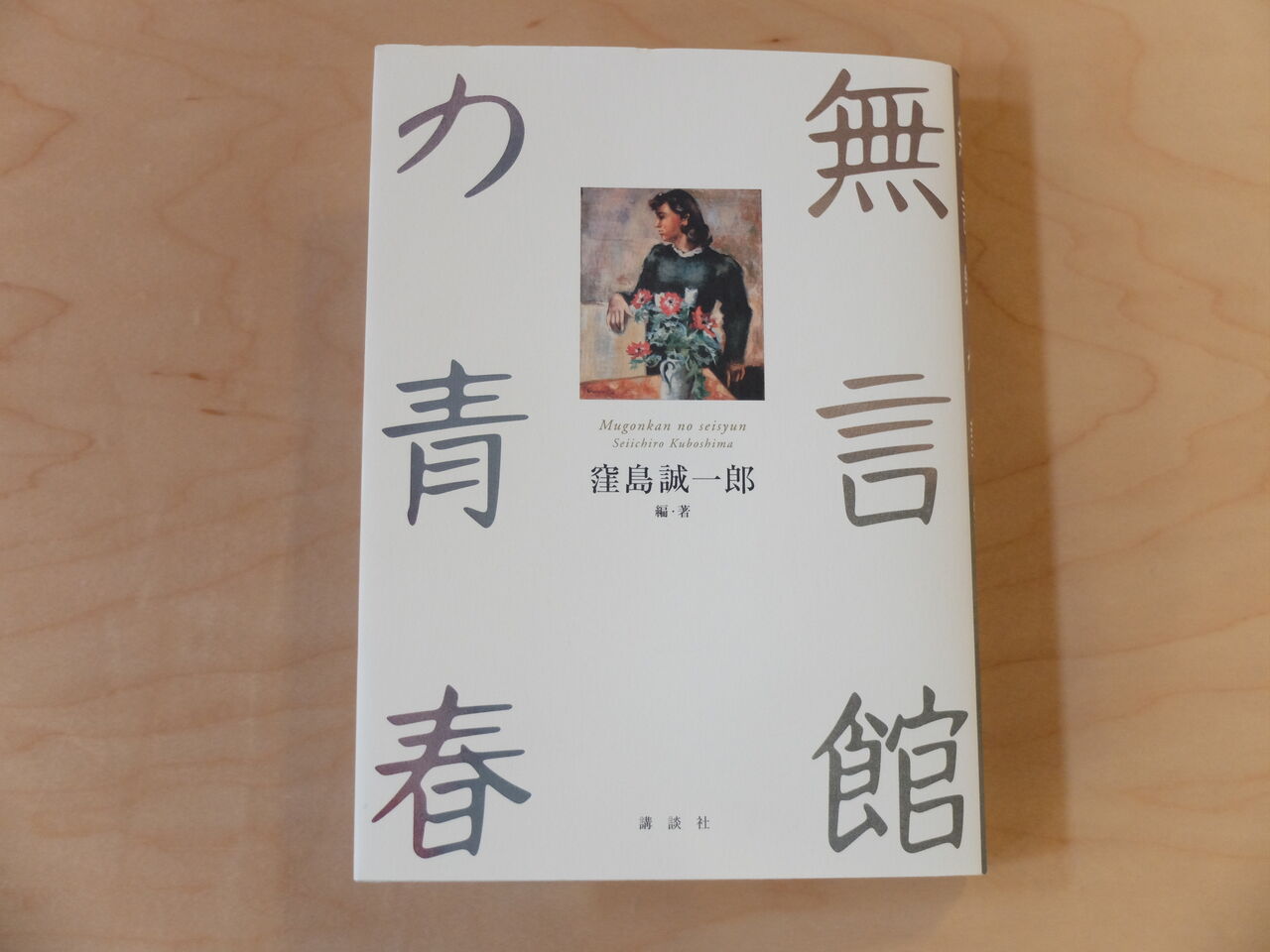

『無言館 戦没画学生「祈りの絵」』窪島誠一郎著 表紙より

クリクリっと目が可愛い和服姿の静子像と横たわった裸婦はどちらも佐久間修さんが描いた妻の静子さん。

この2枚の絵を描いて2ヶ月後、佐久間修は1944年10月25日長崎県大村市海軍航空廠でB29の直撃弾を受けて戦死します。

妻静子と2人の子を残して享年29歳でした。

彼もまた無念な想いの中で死んでいきました。

この美術館は展示室が十字の形(上から見ると)をしていて、壁面に絵が掛けられ、通路には戦没画学生の残した遺品が並んでいます。

戦地から親や兄弟、あるいは妻や子供に宛てた手紙や葉書を見ると、文章だけでなく自身で描いたイラストが目に止まります。

やはり、画家を志した画学生達です。見たことを自らの手で表現をしています。

これら戦地から届けられた郵便物は戦局がそれほどひっ迫していない時期のものと思われます。

状況が悪化すると祖国に宛てた手紙どころではなくなることは想像に難くありません。

一つ一つの絵と向き合い、その描きてのプロフィールを見ると、7割から8割の方が1945年(昭和20年)太平洋戦争の最後の年に戦死もしくは戦病死されていることに気づかされます。

あの戦争、もっと早く終わらせることが出来なかったのか?

そんなやるせない思いが頭をよぎって来ます。

この戦没画学生の絵を集めた無言館は、オーナーである窪島誠一郎と洋画家の野見山暁治との出会いから始まったそうです。

1943年東京美術学校洋画科を繰り上げ卒業した野見山は応召され満洲へ出征します。

彼は満洲牡丹江省に赴任するなり肋膜を患い、内地へ送還され生き残る事が出来ました。

しかし、戦地に残した東京美術学校の同級生や先輩後輩の多くが生きて帰る事が出来ませんでした。

その自責の念の想いに信濃デッサン館主宰者であった窪島誠一郎が呼応して、全国に散らばる彼らの絵を探す旅が始まりました。

多くは遺族の元にある絵の一つ一つを丹念に集め1997年に無言館が誕生しました。

無言館にはノートが置かれてあり来場者が書き記す事が出来るようになっています。

無言館が開館してしばらく経ったある日、一人の女性が無言館へやって来ました。

そして、無言館のノートに端正なペン字で記します。

あの小雨のふる夕方、世田谷の北沢小学校の校門の前まで、傘を持って迎えに行った日のことを覚えていますか。

女に生まれていたら、戦争に行かなくてすむのに、とポツリと言っていたあなたの横顔を忘れられません。Hさん、どうぞ、安らかにお眠りください。

あなたは、私の思い出のなかにいつまでも生きています。いつまでも。」

(鹿児島県・Nさん・76歳)

『無言館の青春』窪島誠一郎著より

彼女はHさん(冒頭に記した日高泰典さん)のモデルを務め、彼の出征を見送った女性です。

彼女は彼との青春の思い出と共に長い年月を生きて来たことを教えてくれます。

そして『静子像』のモデルになった妻・静子さん。

夫を亡くし、2人の子を育て戦後を生きてきました。

子育てを終え、小倉で一人暮らしをする彼女のもとに窪島誠一郎が訪ねて行ったとき、彼女は寝室の壁に自身がモデルとなった『静子像』と裸婦のデッサン画を飾っていたそうです。

亡き夫の形見の絵を無言館へ寄贈するまでの心の葛藤がありました。

「自分が死んだときに絵も棺に入れて焼いてほしい」というのが本心だったようで、無言館に預けるのを最後まで躊躇されていた。

しかし、なんどめかに小倉のお宅をお伺いしたとき、「きのう、修さんが夢にでてきまして」と静子さんはいった。

「絵だけはたくさんの人に見てもらってくれ、っていうんです。静子といっしょに焼いてもらうために描いたんじゃないからって」』

『無言館の青春』窪島誠一郎著より

この小さな美術館に集められた絵の描き手たちは戦火に倒れ、すでにこの世にはいません。

彼らはまだまだ絵を描き続けたかったでしょう。

しかし、彼らの描いた一枚一枚の絵には彼らと共に生きた人々の想いがつまっています。

そして、その想いはここ無言館で永遠に生き続けることでしょう。